「多“才”なSPEC」のクリエイター達③ 浦野和音さん

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

ハッチの最古参の部署でもあるマネジメントオフィス「SPEC」。その特徴のひとつが、マネジメントにあたるクリエイターの職能的多様性です。カメラマン、CMディレクター、メイクアップアーティスト、フラワースタイリスト等々数多くの才人が在籍し、ごく広範囲に渡るクリエイティブ制作がSPECへのワンストップによってカバーできます。

各自持ち場となる領域からイマジネーションをカタチあるものへと昇華してみせるクリエイター達。ある時には驚きを、ある時には涙を呼ぶその作品は、一体どんな個性から生まれ出るのか。当シリーズでは気になるその人柄や仕事観を、10の質問を通じて探っていきます。

映画やドラマの分野で活躍する長尾さん。20代頭で地元北九州で行われていたロケに潜り込んで以来、まるで生き急ぐかのような貪欲さで仕事を学び、演出部として制作に向き合ってきました。直近では悩めるニッポンをおバカ3人が救う青春コメディ『ぴーすおぶけーき』(日テレ)でも監督を務めるなど、活躍を続けています。

お客さんが見て、どう思うか。作り手一同として抱く「こう思って欲しい」「こう感じて欲しい」という狙いの部分が、見た人にちゃんと伝わっているか。俯瞰的に見てそこが一番大事だと思います。

私、実は興味の対象として映像に接したことがないんです。小さい頃から「将来、この仕事をやるんだろうな」と思っていました、ごく自然な感情として。「いつかやりたい」ではなく「いずれやる」です。

ないです(笑)。考える前に行動してしまう性分ですので。本当にやれそうかなんて結局はわからないし、あくまで外から与えられるものでしかないチャンスを掴みにいくスタンスで挑戦を続けてきた結果として今がある感じです。ただ運がよかったな、とは思いますね。

ステップアップを目指すにも、指示待ちでなく自分で気づいて、考えて、動いて、という姿勢は大事だと思います。立場的にまだ一番下の助監督だった二十代の頃、現場に入っている間でも、時間を工面しては別の企画なり脚本なりを書き上げ、それをプロデューサーに提案して、といったことをやっていました。

人から言われて、そうかもしれないと思ったのは「あくまで向き合う人」ということでした。先ほど(編集部注:質問②)言っていた部分とも関係するんですが、与えられたお題について、その目的ってなんなんだろう、どうやったらそれに見合うものになるんだろう、と確かにいつも考えているところがあります。

良い作品づくりって、プロデューサーや脚本家の意向を齟齬なく汲みとり、その本当に大事にしている部分を見落とさないことではじめて可能になるのではないかと。そう思いながら日々仕事に臨んでいます。

確かに予想外のことは起こるんですが、それでも慌てず自信を持って対応できるだけの自分に、今ではなれているという自負がありますね。単純なノウハウではないもっと大きな、トータルな意味での対応力を、10年15年という年月の中で養えたんだと思います。

スタッフ然りキャスト然り、現場にいる誰もが強い個性の持ち主である中、ひとりひとりのモチベーションや気持ちをすごく見るように意識しています。

照明でも美術でも誰でも、その場にいるあらゆる関係者をひとりのプロフェッショナルとして尊重しますし、必要があれば相談なども積極的に持ちかけます。現場でおこなうあらゆる働きかけや関わり方は、究極、良い作品づくりのため。いつもそういうスタンスでいます。

恋愛、サスペンス、アクション、お笑い等々さまざまな分野があり、そのそれぞれで異なるテイストが求められ、という中で、自分的には特に制限を設けず臨機応変にやっていけることを実績を持って示していきたいです。ほんとに同じひとりの監督が手掛けているのか?と思われるくらいに。

この記事を読んでくださっている関係者の方々に対しては「不得意なジャンルはないので、どんな作品であってもぜひ一度ご相談ください。お待ちしてます」といったところでしょうか(笑)。

幸運なことにSPECだけでなく制作の機能も備えた会社ということで、例えば私がつながりを持つ局や映画会社に対して合同して企画を持ち込むなどできたらと思っています。「これは」と思う構想や企画を共に育てたり、それを戦略を持って対外的に売りに出したりといったことを、組織としての強さと共に実施していけたなら本望です。

物語を実写で制作できる能力って「ドラマ」「映画」「CM」といった枠組みの中でないと発揮できないものではなくて、もっと普遍的な可能性を秘めているはず。事実映像コンテンツの裾野は広がっていますし、思ってもみない企業の商品・サービスが私の能力を通じて羽ばたかせられるかもしれない。だから、そういった新しいビジネス展開を今後前向きに取り組んでいきたいと思っているところです。

ボールペン。それもいつも自分にぴったりだなと思う特定のメーカーのやつばかりずっと買い続けていて。台本とかにはアイディアメモをすごく書き込みます。消せるタイプのものは使わないですね。思考の全過程を振り返れられるようにしておきたくて。

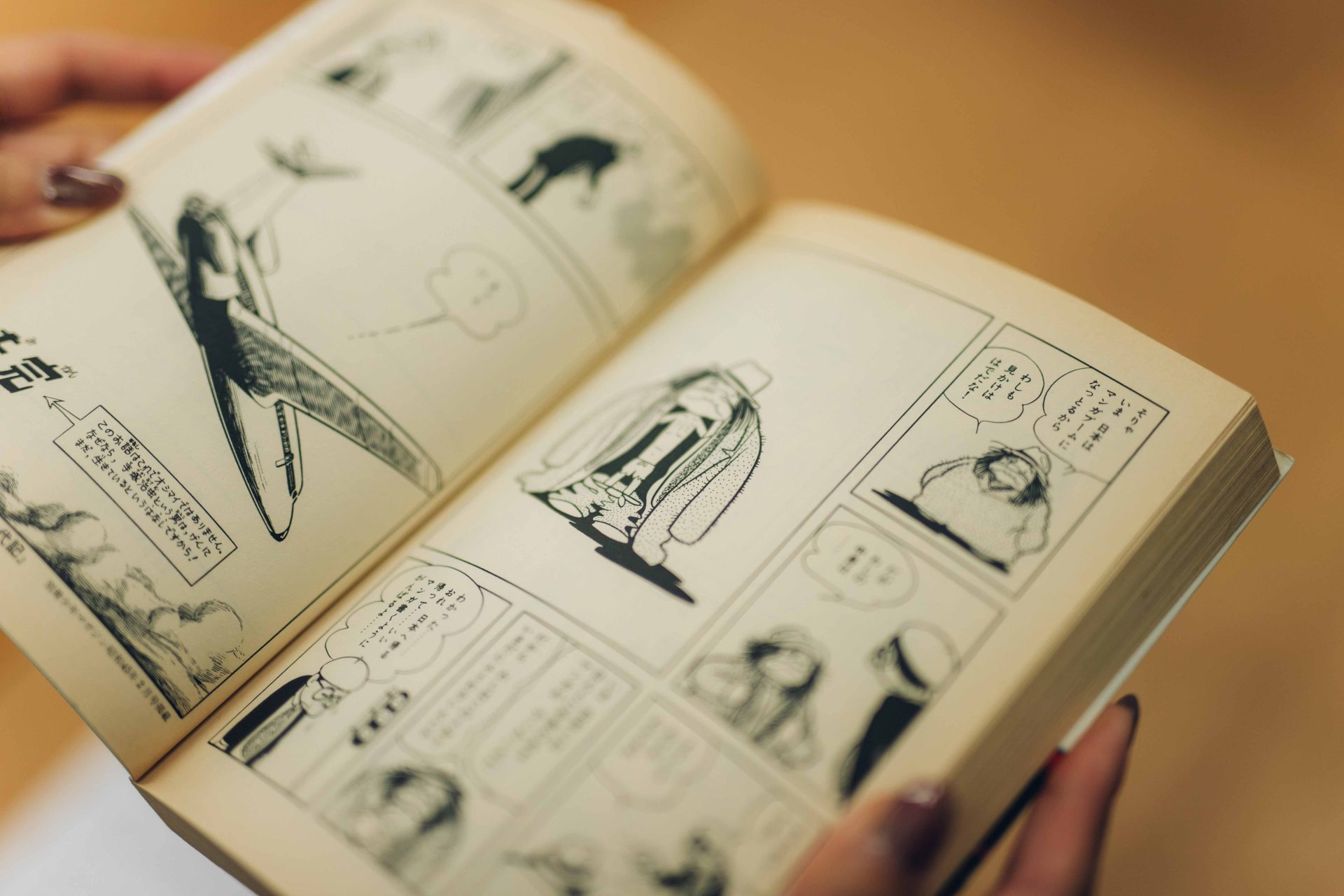

もうひとつは、手塚治虫の自伝漫画ですが『がちゃぼい一代記』。“漫画の神様”が登場する回があって、これが特に印象的です。見た目に恰幅のいい神様ではあるけれどコートを脱ぐと実はガリガリに痩せ細っていた、というくだりなんかはとても身につまされるものがあって。

これまで映画やドラマを沢山やってきましたが、映像の世界を「映画・ドラマ」「ミュージックビデオ」「CM」と大きく3つに分けてみても、映画やドラマはものづくりのアプローチそのものが他とは全然違うと思います。

例えばプリプロでは、脚本を映像化したときにテンポがいいか、台詞が生きているか、物語のバランスや流れが良いかなどを重点的に考えます。また撮影では、事前に構想したものを状況に応じてその場のアイディアで変えることもありますし、台本はコンテと違って大まかな流れしか描かれていないので、現場であれこれ議論しつつ細部を固めながら撮っていきます。その都度、当初の狙いから外れたものになってはいないか?と確認しながら。

台本の個性、役者の個性も全て踏まえてチームや作品全てを演出するのが、映画やドラマの監督の仕事だと考えています。例えるならオーケストラの指揮者とか、料理人のようなものでしょうか。数ヶ月とか半年という長い時間を一緒に過ごす、もはやファミリーのような関係性の中でそれをやり遂げていく。だから現場に流れる濃密な空気の変化には敏感です。